Domani e dopodomani si riunisce il FOMC, braccio monetario della Federal Reserve, dal quale scaturirà certamente almeno un minimo taglio dei tassi per gli USA. In condizioni ordinarie, ciò non avverrebbe. E, in effetti, fino all’inizio dell’autunno scorso, il governatore Jerome Powell segnalava l’intenzione di alzare il costo del denaro a oltre il 3%. Da allora, l’economia americana ha un po’ tirato il freno a mano, dopo diversi trimestri di corsa dovuti allo shock fiscale con il maxi-taglio delle tasse, ma ad essere onesti nulla giustificherebbe una riduzione dei tassi da un livello di per sé basso (2,25-2,50%), quando il pil USA continua a crescere solidamente (+3,1% annuo nel primo trimestre, +2,1% nel secondo), la disoccupazione resta ai minimi da 50 anni, i salari aumentano a oltre il 3% all’anno e l’inflazione viaggia non lontano dal target del 2%.

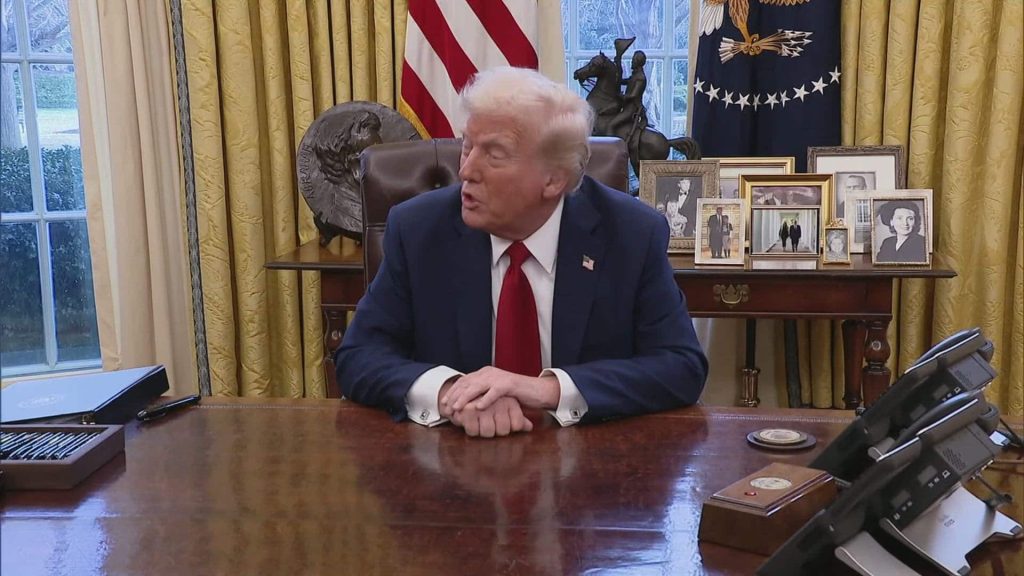

Il punto è che l’amministrazione Trump da mesi fa pressioni enormi sulla Fed – e pure con minacce esplicite pubbliche – affinché tagli i tassi. Anzitutto, perché la Casa Bianca vuole evitare che l’economia americana cada in recessione prima delle elezioni presidenziali di fine 2020. E considerando che già essa cresce da oltre 10 anni, le probabilità vi sarebbero tutte sul piano statistico. Secondariamente, The Donald non vuole soccombere alle mosse delle altre principali banche centrali, i cui tassi d’interesse restano azzerati o negativi, lamentando che il dollaro sarebbe diventato troppo forte per le esportazioni made in USA. I numeri del “Big Mac Index” lo confermerebbero.

Il panino del McDonald’s da ragione a Trump sull’euro e fa infuriare mezzo mondo

La corsa nel mondo a tagliare i tassi

Quest’anno, nessuna banca centrale sta alzando i tassi. L’Australia ha aperto le danze dei tagli qualche mese fa e il fenomeno sta lambendo persino i mercati emergenti, con India e Turchia a potersi permettere a loro volta di abbassare il rispettivo costo del denaro.

E perché si tagliano i tassi? Ciò servirebbe a incentivare i consumi delle famiglie (e a disincentivarne i risparmi) e gli investimenti delle imprese. Circolerebbe più liquidità, l’inflazione rialzerebbe la testa e l’economia accelererebbe la crescita. In più, tassi più bassi provocano deflussi dei capitali, i quali si mettono in cerca di mercati più remunerativi per i loro impieghi, indebolendo il cambio e sostenendo così le esportazioni.

Ma se tutte le banche centrali tagliano, è come se nessuna tagliasse ai fini del cambio. In altre parole, la leva del cambio viene neutralizzata dalla “guerra” valutaria di fatto e il sostegno a inflazione ed economia rimane confinato alle dinamiche domestiche, vale a dire ai consumi e agli investimenti. Per l’Eurozona, non una bella notizia. La domanda aggregata interna nell’area è rimasta debole negli ultimi anni, malgrado tassi a zero. Non si vede cosa di più farebbe un ulteriore abbassamento dei tassi da parte della BCE. Non sarebbe questa la via per stimolare la crescita dei paesi euro, ai quali serve irrobustire proprio produzione da un lato e consumi/investimenti dall’altro.

Ecco come l’attacco all’euro di Trump complica i piani BCE dopo Draghi su tassi e QE

Le responsabilità della Germania

La Germania, in qualità di prima economia con un peso di oltre il 29% sul totale dell’area, ha una grossa responsabilità sulle dinamiche di quest’ultima.

Berlino tiene i conti pubblici in attivo sin dal 2014, sostanzialmente sottraendo redditi alla sua economia, frenandone i tassi di crescita. Ciò si ripercuote negativamente sui partner dell’euro, i quali chiedono – e gli USA di Trump concordano – che il governo tedesco attui politiche fiscali meno restrittive, così da stimolare la domanda interna e le importazioni dal resto dell’area. In teoria, potrebbe aumentare la spesa pubblica e/o tagliare le tasse per 150 miliardi all’anno senza superare il tetto massimo del 3% di deficit sul pil.

Un simile stimolo fiscale sosterebbe le importazioni dal resto del mondo di circa una sessantina di miliardi, di cui oltre una ventina dal resto dell’Eurozona, potenziandone i tassi di crescita di circa lo 0,3%. Non tanto, ma nemmeno così poco per un’economia destinata a crescere altrimenti a ritmi non superiori all’1% ed essenzialmente trainata dal nord. Se, poi, lo shock non fosse solo tedesco, bensì più generale, chiaramente i benefici si percepirebbero più nitidamente e diffusamente. Tuttavia, i mercati non consentirebbero a economie con scarsi o nulli margini fiscali di indebitarsi ancora di più. Non sarebbe possibile per Italia, Spagna, Portogallo, nemmeno per la stessa Francia.

Impossibile, quindi, a meno che si smettesse di guardare ai singoli dati macro nazionali e l’Eurozona divenisse un “unicum” anche sul piano dei conti pubblici. Se così fosse, disporrebbe di margini nettamente superiori a quelli americani, con un rapporto debito/pil in area 85%. Questo ragionamento viene escluso alla radice dalla Germania, che teme il lassismo nel Sud Europa e ripercussioni negative per i contribuenti tedeschi, magari un giorno chiamati a pagare per gli altri stati “spendaccioni”. E né segnala di volere aprire i propri cordoni della borsa, almeno fino a quando il rapporto debito/pil tedesco non scenderà considerevolmente sotto il 60%. E allora, non resta che puntare sulla sola leva monetaria per schivare la recessione. Inutile ribadire che gli effetti saranno scarsi e squilibrati nell’area, dato che Trump ha anticipato le mosse della BCE per neutralizzarne i tentativi di ulteriore “svalutazione” dell’euro.

La crisi in Germania morde, il settore auto si tira tutta l’economia tedesca

giuseppe.timpone@investireoggi.it