Se ne parla da tempo e nel Regno Unito un progetto pilota ha esitato risultati positivi. La settimana corta potrebbe arrivare anche in Italia. L’orario di lavoro è stato ridotto da 5 a 4 giorni a parità di stipendio in 61 aziende britanniche per 2.900 lavoratori tra giugno e dicembre dello scorso anno. Ben 56 aziende partecipanti (92%) hanno deciso di proseguire con questa impostazione. E il 39% dei dipendenti coinvolti si è sentito “meno stressato” durante la fase sperimentale. E in Italia? Intesa-Sanpaolo ha offerto nei mesi scorsi la settimana corta di quattro giorni, ma portando a nove le ore di lavoro al giorno. Risulta per il momento la proposta più ardita nel nostro Paese. Altre aziende come Lavazza hanno optato per venerdì con orario ridotto per alcuni mesi dell’anno.

I sindacati ci sperano, ma come spesso accade quando si parla di lavoro, l’ideologia tende a prendere il sopravvento. Per alcuni, giammai. Per altri, settimana corta tutta la vita. La verità è che non si possono fare i conti senza l’oste, cioè il mercato. In pandemia, lo “smart working“ fu introdotto in emergenza per consentire a milioni di dipendenti di poter continuare a lavorare, pur da casa. Sembrava uno strumento di organizzazione del lavoro destinato a soppiantare sin da subito quello ordinario. Così non è stato.

Settimana corta grazie a maggiore produttività

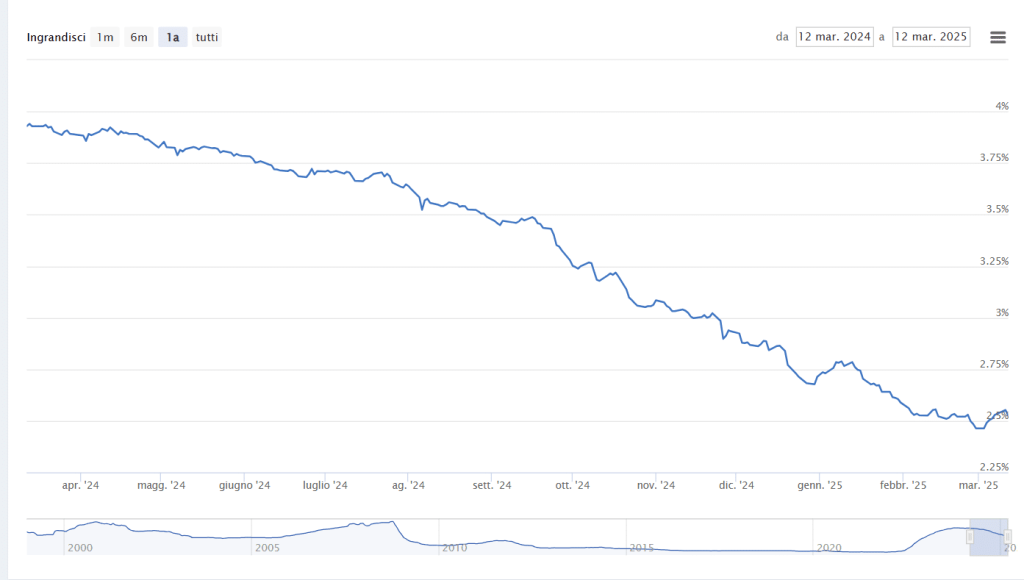

Se possiamo permetterci di parlare di settimana corta, non è per benevolenza di qualche legislatore illuminato e meno che mai per la capacità dei sindacati di favorire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata degli iscritti. Il grafico sottostante è stato pubblicato di recente dalla Bank of America. Esso capta il numero dei lavoratori necessari per produrre 1 milione di dollari di fatturato in media per una società quotata nell’indice S&P500.

Attualmente, è sceso sotto 2. Era a 8 nella seconda metà degli anni Ottanta e a 7 a inizio anni Novanta. Significa che in trenta anni, ciò che riuscivano a produrre in 7, oggi riescono a farlo in due dipendenti scarsi.

Certo, c’è da dire che 1 milione di dollari 30 anni fa negli Stati Uniti valevano più del doppio di oggi. Nel frattempo, però, l’indice S&P 500 è cresciuto del 1.030%. Gli utili per azione sono aumentati di 11 volte, il fatturato è salito su base annua ai 1.715 miliardi di dollari al 30 settembre scorso e i salari sono cresciuti di neppure il 185%. Molto meglio è andata ai CEO, che nel frattempo hanno visto salire i loro emolumenti del 555%.

In pratica, le grosse aziende americane riescono a fatturare e maturare utili con meno dipendenti. La settimana corta sarebbe, in un certo senso, una compensazione in termini non retributivi per il mondo del lavoro. Ma non saranno le leggi a poterla imporre. Essa richiede un sforzo organizzativo non indifferente per le aziende. E non tutte possono permetterselo. Soprattutto, lavorare meno a parità di stipendio comporta un aumento dei costi, che le aziende tenderebbero certamente a scaricare sui prezzi praticati ai consumatori. E di tutto in questo momento abbiamo bisogno, fuorché attizzare il fuoco della già “calda” inflazione.

Cresce paura per impatto tecnologia su lavoro

Il grafico di cui sopra, poi, può leggersi con occhi meno ottimistici. La politica inizierebbe a parlare di settimana corta per il timore che nel prossimo futuro non ci saranno sufficienti posti di lavoro per tutti. Effettivamente, cosa ha reso possibile alle aziende ridurre il numero dei dipendenti necessari per fatturare la stessa cifra in termini anche reali? La tecnologia, oltre che l’apertura dei mercati. La prima è per sua natura “disruptive”, tende a far nascere nuovi business, a favorire nuova occupazione in settori avanzati e a sviluppare le conoscenze. Ma l’altra faccia della medaglia consiste nella distruzione di posti di lavoro “obsoleti”.

Dalla prima rivoluzione industriale fino ad oggi, la tecnologia ha sempre creato molta più occupazione di quanta ne ha distrutto, generando maggiore produttività del lavoro e, quindi, abbattimento dei costi e ricchezza diffusa. Diversi economisti dubitano che nei prossimi anni questo trend positivo possa proseguire. In altre parole, nel mondo ci sarebbe bisogno di centinaia di milioni di lavoratori in meno, essenzialmente grazie all’Intelligenza Artificiale. La settimana corta servirebbe a redistribuire lo stesso lavoro tra un numero maggiori di soggetti. Non nascerebbe per molti dalla maggiore produttività conseguita, bensì dalla necessità di mantenere attiva una quota della popolazione altrimenti destinata a soccombere all’avanzamento tecnologico. Vista così, sembra una battaglia di retroguardia.